病因

病因

病因:粪类圆线虫最早是Normand(1876)从越南一名患慢性

腹泻的法国士兵粪便中检出,曾命名为Anguillula stercoralis。经许多学者悉心研究,已明确了粪类圆线虫的形态、生态及致病性。

1.形态 粪类圆线虫营两个生活期,寄生期(parasitic stage)和自生期(auto-living stage)。寄生期只有雌虫,行孤雌生殖,自生期则有雌有雄。

寄生期雌虫(parasitic female)长2.2~2.5 mm,宽0.03~0.05mm,有漏斗状口腔,圆筒形长食管(占体长的1/3~2/5)。尾端尖锐,肛门位于其前腹面。阴门在中后1/3体长处之腹面。体内有卵巢、输卵管、子宫与阴道及阴门相连。虫卵壳薄而透明,产出后70μm×43μm,可迅速发育为幼虫而孵化(5~6h),除

腹泻严重或服泻药者外,通常不易在粪便中找到虫卵。

自生期的雌雄成虫均较寄生期的雌虫为小。食管亦短,呈双球状。雄虫(auto-living male)0.7 mm×(0.035~0.05) mm,有棕色交合刺两个,引带相连。雌虫1.0mm×0.05mm,尾尖,阴门开口于体中部,虫卵与寄生期者相似。

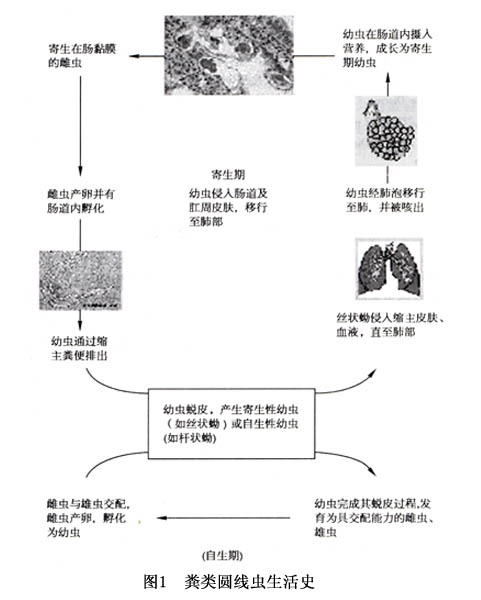

2.生活史 寄生期雌虫主要寄生在小肠(尤其十二指肠),亦偶可见于大肠、胆管、胰管、肺、泌尿道、食管等处。在黏膜深处产卵,迅速孵化为杆状蚴而至肠腔,该蚴在肠腔内发育,增大变长,随粪排出,在土壤中发育,蜕皮(molt)变成具感染性的丝状蚴。丝状蚴在适当的机会侵入人体皮肤或黏膜,进入血流至肺。经气管、咽部、食管、胃而进入肠道。在黏膜内发育为雌虫(人体内周期约l7天)。有的杆状蚴在排出人体之前即蜕皮成为丝状蚴,直接侵入肠黏膜或肛门皮肤而引起自身感染。若寄生期的杆状蚴到达体外,不发育为丝状蚴而发育为自生期的雌虫与雄虫,则参与自生期的生活环。自生期的雌雄成虫交配产卵,孵化为杆状蚴,再蜕皮变为成虫……周而复始营自生生活。在条件不利时,自可变为丝状蚴而感染人体,进入寄生期(图1)。

实验室检查

实验室检查

实验室检查:

1.白细胞和嗜酸性粒细胞增高 急性感染时,白细胞可达(8~30)×109/L,嗜酸性粒细胞比值常在0.25~0.35之间,偶可高达0.85。急性期过后恢复正常,严重感染者嗜酸性粒细胞可正常或减低,示预后不佳。

2.粪便病原检查 对腹泻患者可能查到幼虫所产的虫卵。但主要查幼虫。但该病因幼虫量少、且幼虫排出缺乏规律性,用常规大便检测方法,漏诊率可高达70%。查粪便中幼虫的方法有:①直接涂片找幼虫。②醛醚离心法。③Baermann漏斗分离法。取圆形铜丝纱一片,四边折成篮子状,底部衬纱布两层,置于口径15cm的漏斗内,漏斗出口接一可控橡皮管。将患者粪便适量置于上述纱布层上,加入适量40~46℃之温水浸润粪便,幼虫即可移行至水中并集中于漏斗底部。数小时后可开管收液镜检(解剖镜或低倍镜)。④琼脂板孵育法。粪便中幼虫检出率可达96.8%,并可在琼脂板上发现特有的幼虫行迹现象。也可采集十二指肠液镜检查找幼虫。

3.病原血清学检查 半数以上患者血清IgE水平升高,但全身播散性感染患者特异性IgE水平却显著低于非播散性感染患者。约90%患者,血清中存在针对丝状蚴抗原的IgG与IgE抗体。美国CDC用酶联免疫试验(ELISA)检测76例经大便幼虫确诊的患者,敏感性达94.6%。

4.成虫抗原皮内试验和间接荧光试验 可辅助诊断。

5.其他检查 类圆线虫侵入中枢神经系统,可引起脑脊液中的蛋白质、细胞增加,偶尔能找到类圆线虫的幼虫。本病也可引起肝功能损害。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防